島根中央高校の女子野球部による寮内いじめについて、被害を訴える生徒がSNSで経過を公開しています。

入寮から休学に至るまでの流れ、学校や県教育委員会の対応に関する主張、そして全国大会に出場を続ける部活動への疑問が、保護者や受験生の間で関心を集めています。

本記事では、公開情報をもとに時系列で整理し、読者が事実関係を把握しやすいように解説します。

島根中央高校女子野球部による寮内いじめの実態

被害を訴える生徒は、今回話題になった他校のいじめ事案よりもかなり早い時期である2024年2月18日から、自身のX(旧Twitter)アカウントでいじめ被害や暴力の経緯を投稿していました。

この時期の投稿には、2月13日の暴力被害直後の状況や学校・寮での対応に関する具体的な記述が含まれています。

そのため、他校の事件に便乗して虚偽の告発を行った可能性は極めて低いと考えられます。

入寮直後から続いた言葉の攻撃

被害を訴える生徒は、2023年4月の入寮直後から、見た目や振る舞いに関する否定的な発言を日常的に受けたと述べています。

たとえば「化粧しても意味がない」「おしゃれしているのは調子に乗っている」といった揶揄が繰り返され、本人の人格や努力を過小評価する空気が生まれたといいます。

これらは一人からではなく複数名から向けられ、日常の会話に紛れる形で継続したことが負担を増大させたとされています。

揶揄は次第に強まり、「上手くないならやめた方がよい」など、活動継続そのものを否定する言葉も含まれるようになったと主張しています。

一見「軽口」に見えても、反復されると深刻な心理的負担になり得ます。

私物の紛失や破損が相次いだとする訴え

教室や寮での私物の紛失や破損も繰り返し生じたと述べています。

授業の合間に机の中を荒らされ、数学の教科書が無くなったケース、洗濯物に貼付する名前シールのルールが導入された後も服の不自然な破れや洗剤容器の破損があったと主張しています。

引用画像:nikkari むぎさんXアカウント

さらに、休み時間に席を立って戻るとカバンに入れていた寮室の鍵が消失していたといい、生活の安全に直結する不安が高まったといいます。

これらの出来事が単発ではなく、複合的に重なったことが、登校や寮生活の意欲を削いだと語られています。

2024年2月13日の暴力行為とその直後の状況

2024年2月13日には、授業中にトイレへ向かう途中、女子野球部員の一人に胸ぐらを掴まれ、殴りかかられたと述べています。

本人は頭部をかばい、手は肘に当たったと記録しています。

教室へ逃げ帰った後、授業中の教員からは「逃げたことは迷惑だ」「学校をやめた方がよい」といった叱責があったとされ、当該生徒への聞き取りや指導については当時明確な処置が示されなかったと主張しています。

この出来事の5日後に撮影されたという写真の存在も公開されています。

引用画像:nikkari むぎさんXアカウント

別日だと思われるもっとひどい画像も・・・・

引用画像:nikkari むぎさんXアカウント

日常動線での衝突やからかいの継続

通学や寮での行き来の際に、舌打ちや肩の接触、履こうとしていたスリッパを蹴られる行為があり、転びかけた様子を笑われたといいます。

これに対して、発達に関する心ない言葉が向けられたとの記述もあり、身体的接触と口頭での揶揄が併存したことで、日常の安心感が大きく損なわれたとされています。

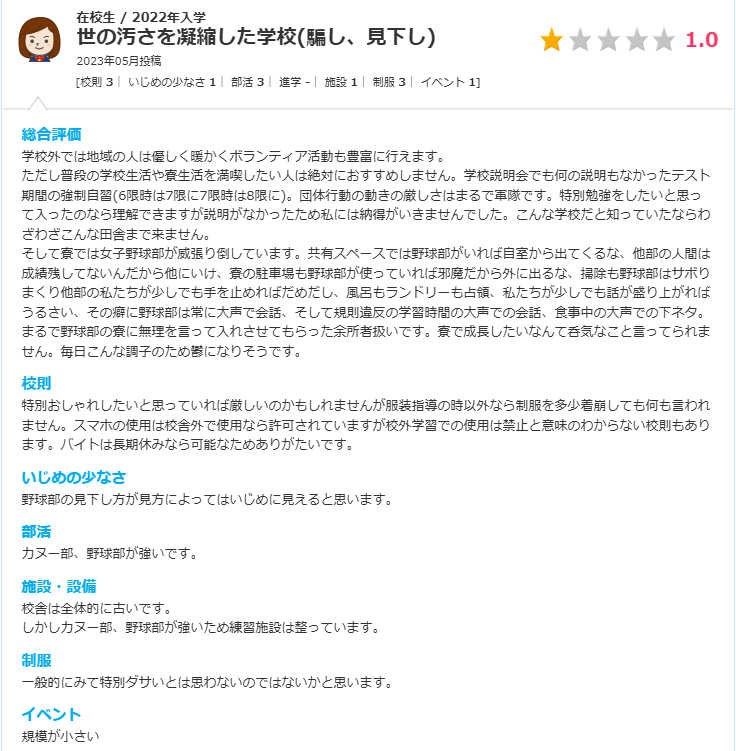

別の在校生による女子野球部の寮生活に関する口コミ

また、インターネット上には、今回の告発者とは別の在校生だったとみられる人物による口コミ投稿も存在します。

この口コミは2023年5月に投稿されたもので、女子野球部が寮内で優位な立場を取り、共有スペースや設備の使用を制限したり、大声での会話や規則違反行為を繰り返す様子が書かれています。

投稿者は「まるで野球部の寮に無理を言って入れさせてもらった余所者扱い」「毎日こんな調子のため鬱になりそう」と記し、野球部以外の生徒が精神的に追い詰められる環境だったと感じていることが分かります。

このような第三者の証言も、被害を訴える生徒が述べている寮内の構造的な問題と一部重なる内容となっています。

引用画像:みんなの高校情報

個人情報の取り扱いに関する不安

誰にも伝えていなかった引っ越し先住所や退寮日が部員間で共有されていたという指摘もあります。

本人は、情報管理に不備があったのではないかと不安を表明しており、生活の安全に直結する情報が推測されていた可能性が精神的負担を増幅させたと述べています。

被害生徒の告発と学校および県教育委員会の対応

ここでは、公開されたSNS投稿と経過記録に基づき、告発に至るまでの背景と、その後の学校および県教育委員会の対応に関する主張を整理します。

読みやすさを優先し、時系列情報は表にまとめました。

SNSでの公表と拡散を求める呼びかけ

被害を訴える生徒は2024年12月26日にハッシュタグを付して初期の問題提起を行い、その後の投稿で、2025年8月7日までの経過をまとめた文書リンクを提示しました。

アカウント名は「nikkari むぎ」で、2025年8月11日には女子野球部のいじめを隠して出場を続けていると感じている旨を主張し、拡散を希望しています。

翌2025年8月12日には誤解の訂正として、他校の事例との比較の意図を説明しています。

学校側対応に関する主張の整理

入寮直後から複数の教員へ相談したものの、「見ていないから対応しない」といった反応が続いたと述べています。

特に2024年2月13日の暴力行為後も、加害者側への処分が確認できなかったと主張し、同年夏に校長と教員が寮室を訪れて退学手続きを勧めるような発言があったと記録しています。

さらに、2024年9月18日には翌朝までの退寮指示、9月19日には退寮に関する警察への通報がなされたとし、証拠として預けた破れたジャージが紛失するなど、記録上の齟齬も指摘しています。

その後教頭が保管していたことが分かったという経緯も含まれています。

県教育委員会への申し入れと調査の進み方

被害を訴える生徒は2025年3月24日、県教育委員会に重大事態としての調査を要請したと記しています。

2025年5月1日に学校から「県教委より連絡を受けた。学校が調査を行う」との連絡があった一方、本人への直接連絡はなかったと主張しています。

2025年7月22日にはアンケート結果のみが送付され、重大事態として必要な説明が不足していると感じたため、2025年7月31日に学校と県教委へ照会。

2025年8月1日には「学校からの回答を待ってほしい」との連絡、2025年8月7日には学校から調査枠組みについて説明があったと記載されています。

時系列の要点

| 日付 | 出来事 | 出典 |

|---|---|---|

| 2023年4月 | 入寮後から嫌がらせが始まったとする主張 | 公開経過記録 |

| 2024年2月13日 | 授業中の移動時に暴力行為があったとする主張 | 公開経過記録 |

| 2024年9月18日 | 翌朝までに退寮するよう指示があったとする主張 | 公開経過記録 |

| 2024年9月19日 | 退寮の件で警察への通報があったとする主張 | 公開経過記録 |

| 2025年3月24日 | 県教育委員会に重大事態としての調査を要望 | SNS投稿および公開経過記録 |

| 2025年7月22日 | アンケート結果のみが送付されたとする主張 | 公開経過記録 |

| 2025年8月1日 | 県教委から学校の回答を待つよう求められたとする主張 | SNS投稿 |

| 2025年8月7日 | 学校から調査の枠組みに関する説明があったとする主張 | 公開経過記録 |

本節は当事者の主張整理です。学校側の公式見解や最終判断は別途確認が必要です。

全国大会に出場を続ける女子野球部と今後の課題

最後に、女子野球部の大会参加に対して寄せられている疑問と、再発防止のために必要と考えられる取り組みについて、主張と論点を整理します。

本節では比較事例が引き合いに出されていますが、各校の事情は異なるため、ここでは一般論としての課題提起にとどめます。

大会出場への疑問と受験生への影響

被害を訴える生徒は、いじめが明らかになった他校が大会出場を取りやめた事例に言及しつつ、島根中央高校が全国大会への出場を続けていることに疑問を呈しています。

SNS上では「事実確認と説明が先ではないか」「校内の安全確保を優先してほしい」といった声が見られ、進学を検討する保護者や中学生にとっては、安全管理や説明責任への関心が高まる局面となっています。

学校選びでは、学力指標だけではなく、いじめ対応の実務体制や寮の生活指導の運用が重要な比較軸になり得ます。

第三者性と透明性の確保

いじめ問題の検証では、第三者委員会など独立性の高い枠組みが信頼回復の鍵になります。

学校内部のみでの確認は迅速さの利点がある一方、利害関係からの独立性が弱いとの指摘を受けやすい側面があります。

調査過程では、事実関係の整理、再発防止策の具体化、関係者への説明の三点を文書で明確化し、必要に応じて要約版を公開することが、保護者や地域社会の理解を得る近道になります。

被害を訴える生徒への支援と指導の両立

休学や転校に至るケースでは、学習の遅れを補う学習支援と、心身のケアを行う心理的支援の両輪が欠かせません。

加えて、指導対象となる生徒に対しても、再発防止を目的とした教育的アプローチを導入し、関係修復と安全確保を両立させる設計が望まれます。

学校の枠を越え、自治体の相談窓口やスクールロイヤーなどの外部資源と結び付けることで、当事者の孤立を防ぐ効果が期待できます。

情報公開と説明責任のガイドライン

学校は、生徒の個人情報を守りながらも、調査着手の有無や再発防止策の大枠といった範囲での情報公開が求められます。

公表のタイミングや内容は慎重であるべきですが、「何をいつまでに行うか」の目安を明示するだけでも、不安の緩和につながります。

結果として、学校と保護者との信頼関係が再構築されやすくなると考えられます。

スポーツの成果と生徒の安全は対立するものではありません。両立させる設計が重要です。

まとめ

島根中央高校の女子野球部に関する寮内いじめの訴えは、長期的な心理的負担と物理的被害、そして対応のあり方への疑問を社会に投げかけました。

本記事では、当事者の公開文書とSNS投稿に基づき、出来事を時系列で整理しました。

今後は、第三者性の高い検証、被害を訴える生徒への学習と心理の支援、加害とされる側への教育的指導、そして透明性のある情報公開が求められます。

いじめの有無や責任の最終的判断は公的な調査の結果に委ねられるべきであり、事実に向き合う姿勢が信頼回復の出発点になります。