2025年8月6日、広陵高校元野球部員・入江智祐さんが、父親を通じてFacebookで実名告発を行い、再び高校野球界に激震が走りました。

告発内容には、在籍中に受けた性的ないじめや暴力、そして学校側の不誠実な対応が含まれており、世間から大きな関心が集まっています。

さらに、記者会見に登場した堀校長自身の過去の“暴力指導”疑惑も浮上。

この記事では、事件の経緯や証言を時系列で整理し、広陵高校の構造的な問題や高校野球界に求められる改革の本質に迫ります。

真実を知り、今後同じ悲劇を繰り返さないために、ぜひ最後までご覧ください。

入江智祐さんの経歴・在籍情報と告発の要点

本章では、入江智祐さんの経歴・在籍の裏付けと、父親がFacebookで本人の代理として行った実名告発の内容を整理します。

複数の証言や投稿が重なったことで、出来事の信憑性や構造的課題への関心が一気に高まりました。

経歴と在籍の裏付け

入江さんは2007年度生まれの右投右打・内野手で、山口県の山口大学教育学部附属光中から広陵高校へ進学しました。

高校在籍中に転校したとみられ、2024年の選抜大会の部員一覧にも名前が確認されています。

またSNS上では、「去年の選抜の時点で部員名簿に入っていた」という投稿が複数見られ、在籍の事実は高い信憑性を持っています。

そうだと思います

— クー (@aaa42586) August 7, 2025

去年の選抜の時点では入江智祐君の名前が部員一覧にあります

告発の内容(概要)

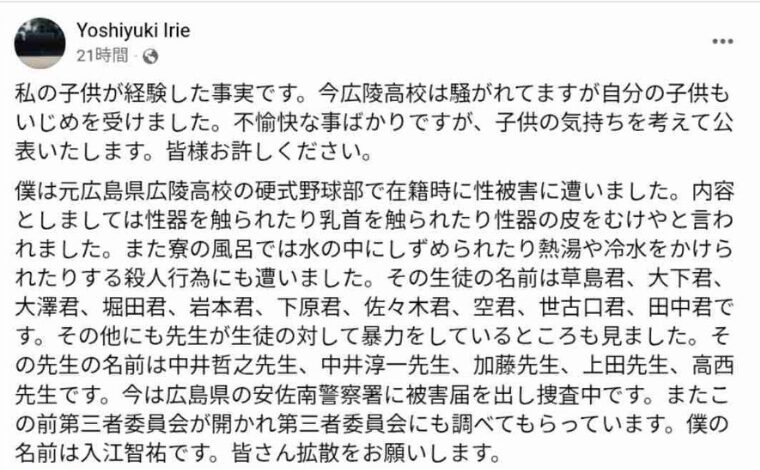

本件の告発は、入江さん本人の代理として父親がFacebookで実名を示して行った投稿です。

投稿では、在籍当時に受けた寮内での性的ないじめや暴力の経緯が具体的に記され、複数の生徒名・指導者名にも言及。

あわせて、学校側の初動対応やその後のやり取りの問題点についても指摘がなされています。

(なお、当該Facebook投稿は現在は削除されています)

この告発を受けて、警察に被害届が提出され、学校側は第三者委員会を設置。

第一回の事情聴取も実施済みとされています。

父親の証言と報道対応

父親はFacebookのコメントで、「Xで話題になった10人がかりの暴行は学校側も認めているが、わが子の件は『証拠がない』の一言で片付けられた」と説明。

関与者として複数の生徒名を耳にしていたことも明かしました。

報道対応については、中国新聞と朝日新聞には取り合ってもらえず、毎日・読売・産経のみ取材に応じたものの、証拠不十分を理由に記事化は見送られたとしています。

第三者委員会の現状と論点

第三者委員会は立ち上がり、初回聴取が行われています。

父親は結果に期待を寄せながらも、「もし広陵が試合で負けていれば、こんな騒ぎにはならなかった。校長や監督の対応の遅さが原因だ」と指摘。

問題は選手間のトラブルに留まらず、学校・指導者の危機管理や説明責任の在り方にも及んでいることが示唆されます。

記者会見に立った堀校長にも過去の“暴力指導”疑惑が浮上

今回の暴力事件を受けて、広陵高校では第三者委員会の設置や校長による記者会見が行われました。

しかし、その会見に登場した堀正和校長自身に対して、SNS上で過去の“体罰指導”を受けたとする元生徒からの証言が相次いでいます。

堀校長は現在、広島県高等学校野球連盟の副会長を務める一方、かつては広陵高校で数学の教員、そして野球部の部長や副担任を兼務していた人物でもあります。

つまり、今回の事件の舞台である野球部の文化形成に深く関与してきた当事者の一人と言える立場です。

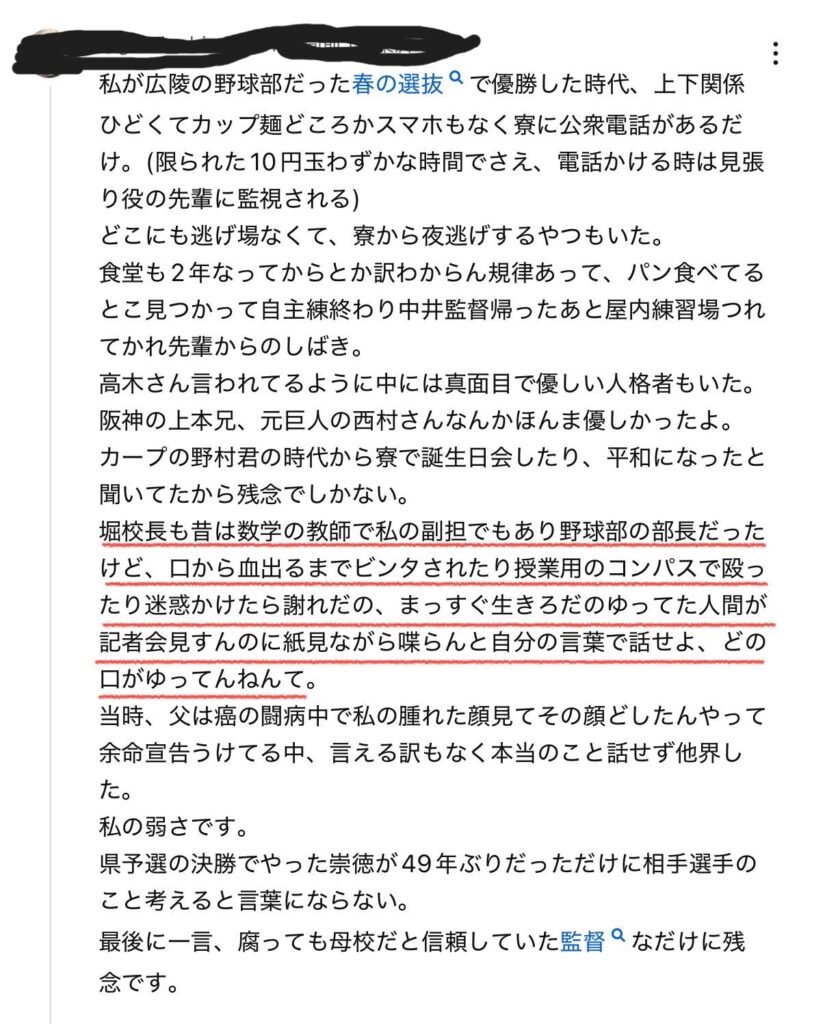

ある元野球部員は、自身のSNSにて、「広陵高校が春の選抜で優勝した時代、自身は堀校長の指導を受けていた」として次のように語っています。

「迷惑をかけた際、堀先生に口から血が出るほどビンタされ、授業中にはコンパスで殴られたこともある。『謝れ』『まっすぐ生きろ』という言葉は今も覚えている。記者会見で紙を読みながら無難な言葉だけを並べていたが、自分の言葉で語るべきだと思った。あの場に立っていたのは、“その口で何を言っているのか”という気持ちだった」

このような発言をきっかけに、当時の野球部の上下関係の厳しさや、寮内の規律に対する異常性を指摘する声がSNS上で続出。

「カップ麺どころかスマホも使えず、寮には公衆電話しかなかった」「電話すら先輩の監視付きでかけていた」「パンを食べただけで練習後にしばかれた」など、当時の環境が“閉鎖的”かつ“暴力的”であったことが浮き彫りになっています。

校長は会見にて、「野球部とは直接関係がない」との立場を強調していましたが、この発言に対しても疑問の声が多く、「元野球部長として関係がないというのは不誠実」「組織の文化を築いてきた一人として、説明責任を果たすべき」とする批判が拡散しています。

中には、「堀校長は、かつての監督の部下にあたる立場であり、現在も“監督ファミリー”を信頼している」「責任を持つべき立場の大人たちが、事実を語らずSNSやマスコミを“悪者”にしている」といった指摘も見られました。

これらの証言や反応を踏まえると、今回の事件が一過性のものではなく、長年にわたり蓄積されてきた文化や体質の結果である可能性が強まっています。

過去の“暴力指導”を受けてきた元生徒たちの声が今になって可視化されたことで、「なぜ暴力が繰り返されるのか」「なぜ誰も止められないのか」といった問いへの注目が一層高まっています。

事件の再発を防ぐためには、被害の実態や個人の責任追及に加えて、組織の構造そのものと向き合う視点が必要です。

とりわけ、教育者としての倫理観や発言・行動の一貫性が問われる校長の対応は、今後の調査や再発防止策において大きな焦点となるでしょう。

告発の意義と構造的な示唆

今回の証言は、今年1月の集団暴行とは別時期の被害である点で重要です。

暴力や性被害が突発的な個別事案ではなく、部内文化として長期的に存在してきた可能性を強めました。

入江さんが「子どもの気持ちを考えて公表した」と述べた通り、告発は被害の連鎖を断つ一歩であり、高校野球に残る“見えない暴力”に社会が向き合う契機となっています。

広陵高校の暴力事件を時系列で解説!Instagram証言と学校対応の全記録

本章では、2025年1月に発覚した寮内での集団暴行について、時系列で整理し、被害者保護者のInstagram証言に基づき出来事の詳細と学校の初動対応を検証します。

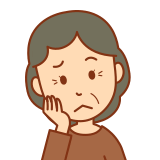

事件の発端:2025年1月23日、点呼での異変

事件が表面化したのは、2025年1月23日(木)の早朝。広陵高校硬式野球部の1年生部員が寮から脱走し、点呼に現れなかったことが発覚しました。

6時10分の点呼で不在が確認され、7時40分にコーチが保護者へ連絡。

「寮内でカップラーメンを食べていたことを、2年生が厳しく指導した」と説明され、当初は「軽い指導」として処理されようとしていました。

ルールを守らないことはもちろんよくないことです。

でも、それを理由に集団での暴力や人格を傷つけるような行為が許されるわけではないですよね。

暴行の詳細:2025年1月20日~22日の集団行為

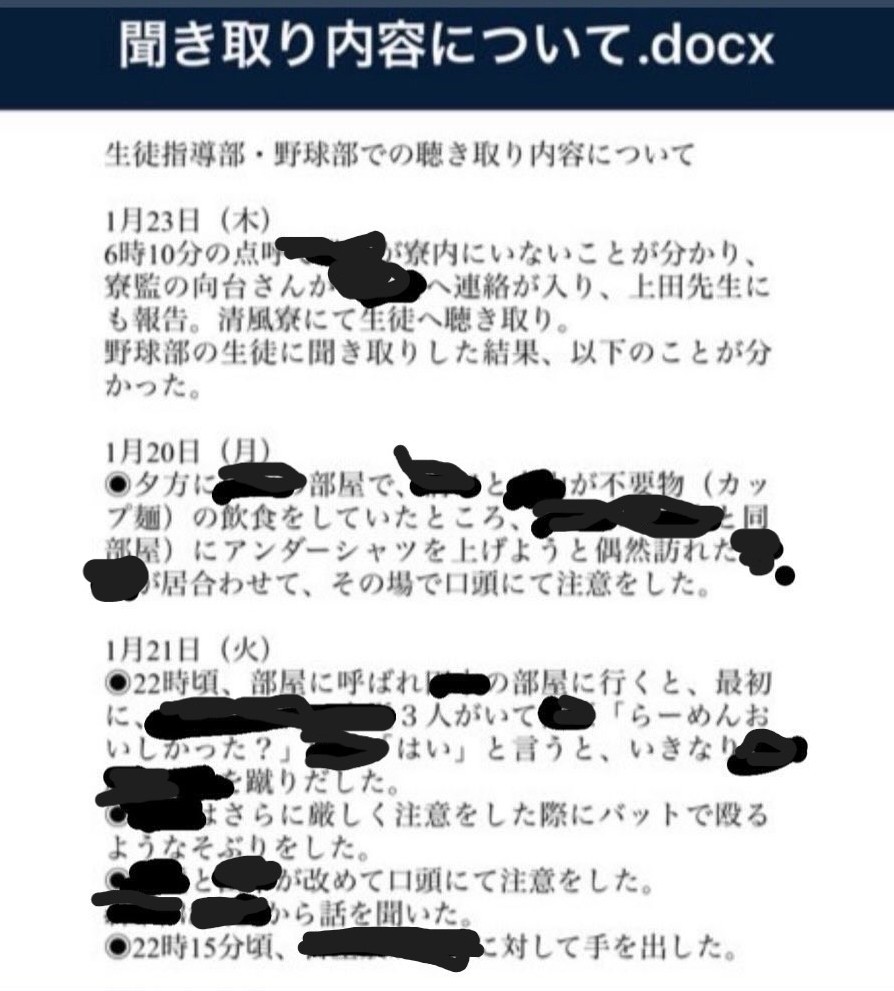

被害者と保護者の証言によれば、寮内で3日間にわたり暴行・強要行為が繰り返されました。

- 1月20日(月):1年生B・Aが部屋でカップ麺。2年生の加害者1が発見し、Bに「衣類を1,000円で買ってこい」と要求(事実上の口止めとみられる)。

- 1月21日(火):夜、加害者3がBを蹴る、さらにバットで威嚇。加害者5も暴行。加害者1は口頭注意のみで止めず、複数名による暴行が確認。

- 1月22日(水):朝、加害者5が「便器や性器を舐めろ」と強要。Bは拒否し、靴箱を舐めることで終息。同夜、加害者6〜8も加わり集団暴行が再発。

Instagram投稿に記された衝撃の証言

事件後、被害者の父親はInstagramにて長文の投稿を行い、息子が受けた暴力の内容や、学校の初動対応について詳細に記録しました。

投稿には、

「正座させられて10人以上に囲まれ、死ぬほど蹴られた」

「暴力に耐えて心が腐るより、逃げて帰ってきたことの方が人間らしい」「これは逃走ではなく、亡命だった」

という言葉に、涙を流しながらメモを取り、学校に報告した経緯が記されています。

また、投稿の中では、監督による圧力とも取れる発言も明かされました。

- 「出されたら困るやろ」

- 「お前の親もどうかしてるな」

- 「2年の対外試合がなくなってもいいのか?」

こうした言葉が、被害者や家族に対して心理的なプレッシャーを与えていたことは、想像に難くありません。

学校・野球部の初動対応:隔離措置の不備

事件が明らかになった後、学校側は加害者の一部を別棟に移動させたと説明しました。

しかし実際には、加害者と被害者が同じ時間帯に食事を取り、隣の部屋で過ごしていたことが判明し、隔離措置が形だけのものだったと強く疑問視されています。

さらに、被害者のみが携帯電話を没収され、2年生からの圧力や謝罪の強要が続いたと証言されています。

閉鎖的な寮生活、先輩後輩の強い上下関係のなかで、被害者の孤立や精神的苦痛がより深まったことは、投稿内容からもうかがえます。

2025年1月29日:再脱走と転校への決断

再び追い詰められた1年生部員は、2025年1月29日未明に再脱走。

3時半に自宅へ向けて出発し、13駅分を歩いて帰宅。 途中で「川に飛び込もうか」と思ったこともあったと本人は語り、その精神状態は限界に達していました。

「川に飛び込もうか」とまで思いつめていたとは……胸が締めつけられます。

保護者はその後も学校側と話し合いを試みましたが、監督やコーチの姿勢は変わらず、誠実な謝罪や改善の約束もないまま、息子を転校させる決断を下しました。

広陵高校の加害者特定が広まった理由は?聞き取り文書の流出とSNSの連鎖

今回の事件では、加害者とされる複数の生徒の名前や顔写真がSNS上で拡散され、多くの疑問と混乱を生みました。

実際、SNSなどでも以下のような声が投稿されています:

「広陵高校の加害者の名前が漏れていますが、なぜわかったのですか?」

その背景には、次のような経緯がありました。

聞き取り記録がSNSで流出

事件後、学校内で作成されたとみられる「関係者への聞き取り記録」の一部がSNSで拡散されました。

※拡散されたものを、さらに加工して黒く塗りしています。

※拡散されたものには名前が書かれていたため、白く塗りつぶしています。

この文書では本来、加害者生徒の名前部分に黒塗りの加工がされていたものの、塗り方が不十分で一部の名前が透けて読めてしまう状態になっていました。

さらにその後、複数の関係者による証言や共有内容の中に、名前が伏せられていない文章が含まれていたことも判明し、結果的に特定が広がる形に。

「名前がわかる投稿」が連鎖的に拡散

SNS上では、次の動きが重なりました。

・関係者による内部告発的な投稿

・過去の試合記録や写真と照合する“特定班”の動き

・学校関係者と思われるアカウントによる間接的な言及

こうした動きが複合的に作用し、ネット上で名前が“断片的に判明”していく流れが生まれました。

結果として、最初は加工されていたはずの情報から、名前や顔が特定できてしまう情報漏洩に発展してしまったのです。

※現在もSNS上で個人情報を拡散する行為が続いていますが、被害者ご家族は「それは新たな加害行為である」と明確に発信しています。

加害者であっても未成年であり、二次被害や誤爆を防ぐためにも、冷静な行動が求められます。

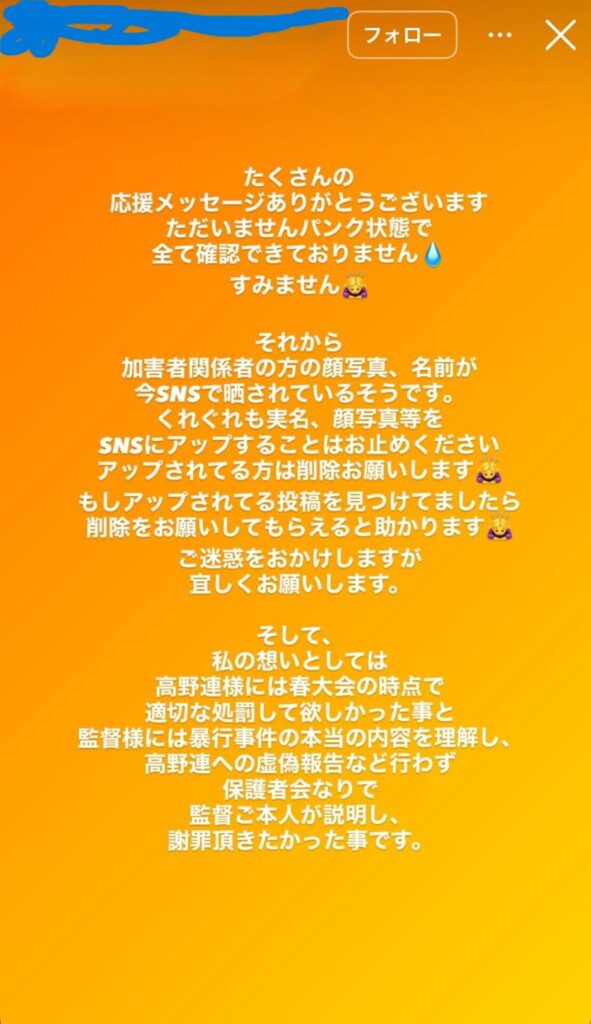

被害者家族が訴えた本当の願い!SNSでの実名・写真拡散に注意喚起

被害者ご家族がInstagramのストーリーで訴えたメッセージ

※出典:被害者ご家族によるInstagramストーリー(2025年8月7日時点)

※プライバシー保護のため、アカウント情報などは一部加工しています。

この投稿では、事件をめぐって被害者ご家族が最も強く訴えている内容が明確に示されていました。以下はその要点をまとめたものです。

■主な訴え具体的な内容

| 主な訴え | 具体的な内容 |

|---|---|

| ① 高野連への要望 | 春大会の時点で、加害選手や学校に対して適切な処分を下してほしかった |

| ② 監督への要望 | 事件の事実を正しく理解し、虚偽報告を行わずに保護者会などで説明と謝罪をしてほしかった |

これらは、決して過剰な要求ではなく、教育機関として当然求められる誠実な対応

また、SNS上での加害生徒に関する情報の無断拡散強く注意喚起

| 拡散されている情報 | 懸念されるリスク |

|---|---|

| ・実名 ・顔写真 ・通っている学校名 など | ・本人のプライバシー侵害 ・家族や兄弟、保護者の職場までもが攻撃対象になる可能性 ・進学・就職など将来への悪影響 |

「正義のつもりで行った投稿」が、気づかぬうちに二次被害・新たな加害となることもあります。

怒りを向ける相手を間違えないこと、そして個人への制裁と問題提起を混同しないことが、私たち一人ひとりに求められています。

事件の本質を見つめ直し、未来の球児たちが安心して野球に取り組める環境を整えるためにも、冷静な視点と共感が不可欠です。

最後に、被害者のご家族がSNSで発した一言を紹介します。

「これは逃走ではなく、亡命だった」

この言葉の重みを、私たちは決して忘れてはいけません。

高校野球の構造的問題とは?広陵高校事件から見えた勝利至上主義の限界

広陵高校の事件は、単なる一過性の不祥事ではなく、高校野球という組織全体が抱える深い構造的問題をあぶり出すものとなりました。

以下では、その核心に迫ります。

指導者の絶対的権力と隠蔽体質?

広陵高校の事件で見えてきたのは、監督やコーチの発言が絶対視される環境です。被害者の証言によれば、

「監督に恫喝されても、コーチは誰も止めなかった」「全員が監督の顔色を伺っていた」

さらに、報告書の虚偽記載や保護者会の未実施など、組織ぐるみの「隠蔽体質」も問題視されています。

学校と高野連の人的関係にも注目

また、2025年現在、広陵高校校長の堀正和氏は、広島県高等学校野球連盟の副会長(広島市部地区)を兼務しています。

(出典:広島県高等学校野球連盟 第14期役員一覧/2025年4月15日付)

このような学校と高野連の人的関係の重なりが、組織的な中立性や調査の透明性に疑問を持たれる要因となっていることも否定できません。

勝利至上主義がもたらす弊害

高校野球が掲げる「教育の一環」という理念は、勝利や名誉が優先される現実の中で形骸化しているのではないかという疑問も生まれています。

「名門であるがゆえに、暴力すらも黙認されてしまうのか?」

閉鎖的な寮、先輩後輩の上下関係、監督の独裁的指導――。

これらの構造が重なり合い、教育機関でありながら人権が軽視される環境を生んでいるのです。

まとめ

広陵高校の暴力問題は、単なる生徒間のトラブルではなく、学校組織全体に根付いた閉鎖性や勝利至上主義、指導者の権力構造が引き起こした深刻な構造的問題です。

入江智祐さんの実名告発と、1月の集団暴行事件に続く一連の証言は、高校野球における“見えない暴力”の存在とその連鎖を浮き彫りにしました。

さらに、校長自身の過去にまで疑惑が及ぶ中で、教育機関としての本質が問われています。

私たちが注目すべきは、「勝つこと」ではなく、「育てること」や「守ること」。

この事件をきっかけに、未来の球児たちが安心して野球に取り組める環境づくりが真剣に進むことを願ってやみません。