フジテレビ第三者委員会が中居正広氏に対して下した「性暴力認定」。

その内容に対して、中居氏側が正式に異議を申し立てたことで、世論は大きく揺れ動いています。

報告書の中立性や表現の重さ、そして報道のあり方まで問われる中、「9000万円の解決金」や「守秘義務の解除提案」など、これまで表に出ていなかった論点も続々と浮上。

本記事では、報告書と反論文書、そしてSNSや専門家の声をもとに、問題の全体像と今後の焦点をわかりやすく整理しました。

▼同じ報告書で認定された、別の重大事案についてはこちら▼

反町理にハラスメント認定!フジテレビ幹部のセクハラ・パワハラを第三者委が報告

■こちらに関連する記事が気になる方は以下の記事もご覧ください。■

▶中居正広は何をした?トラブルの内容を具体的に解説!X子さん問題と今後の動向

▶バットマンビギンズが語る中居正広の真相!投稿内容を徹底調査

▶バットマンビギンズXのアカウントはフジテレビ関係者?ナカジ(中嶋P)の暴露内容を徹底調査!

▶水谷愛子(仮名)の文春砲を徹底解説!中居正広問題とフジテレビの内部告発

▶フジテレビのスポンサーを離れた企業一覧!ACジャパンの資金源を解説

▶中嶋優一の解雇は秒読み?フジテレビの対応と女性トラブルの真相

▶中嶋優一プロデューサーの異動は更迭?辞職誘導の可能性と女性問題の噂を徹底調査

▶女子アナは接待要員?フジテレビの闇と中嶋優一問題

▶X子さんは本当にメンヘラ?フジテレビの噂と長谷川豊の証言

中居正広さんへの「業務の延長線上での性暴力」認定とは?第三者委員会の報告要旨まとめ

まずは、今回の問題の根幹となる「業務の延長線上での性暴力」という認定内容について、調査報告書から明らかになった事実関係を詳しく見ていきましょう。

中居正広さんと女性Aの関係は「業務の延長線上」だった

2025年3月31日に公表されたフジテレビ第三者委員会の報告書では、元タレントの中居正広さんと、番組に関わっていた女性Aとの間に発生した出来事について「業務の延長線上での性暴力」と認定しました。

この「業務の延長線上」という表現が重要です。

つまり、この出来事はプライベートの関係性ではなく、仕事上の立場や関係性を背景に起きたという点が強調されており、中居さんの立場や影響力を考慮した上での評価がなされていることがわかります。

BBQ後の誘いが発端に

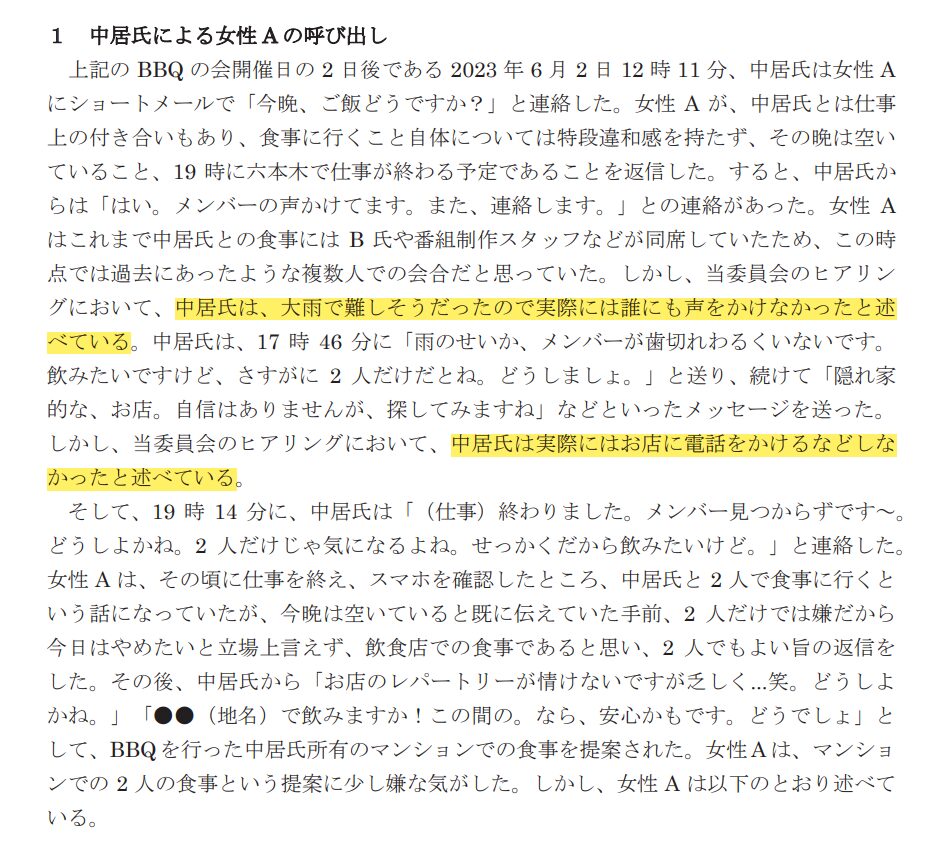

2023年6月2日、中居さんは女性Aに「今晩、ご飯どうですか?」とショートメールで連絡を取りました。

女性Aは、仕事上のつながりもあることから、この誘いに対して特に違和感を持たず、「19時に六本木で仕事が終わる」と返答。中居さんからは「メンバーの声をかけている」と返信がありました。

しかし実際には中居さんは誰にも声をかけておらず、2人だけでの食事に誘導するかたちになっていたことが、委員会のヒアリングにより明らかになっています。

中居氏の「マンション食事提案」に戸惑う女性A

当日の連絡のやりとりでは、「いい店が見つからないのでこの前みんなでBBQをした中居氏の自宅マンションで飲むのはどうか」と提案がありました。

女性Aはその提案に対して「嫌な予感はしたが、断れば仕事に影響が出るのでは」と感じ、仕方なく応じたと語っています。

実際の報告書でも、女性Aは「CX(フジテレビ)に貢献してきた大物である中居氏に逆らえない空気があった」と述べており、これはまさに権力関係の非対称性が大きな問題であったことを示しています。

第三者委員会が「性暴力」と認定した根拠とは?

報告書では、2人での食事の結果、女性Aが精神的ショックを受け、入院や摂食障害を発症したことも記録されています。

中居氏側は「雨で集まらなかった」「実際には食事をしただけ」などと述べていますが、女性Aの証言と、その後の精神的被害の状況から、同意のない関係であった可能性が高く、業務に基づく強制力が働いていたと判断されました。

また、女性Aがフラッシュバックやトラウマに苦しみ、治療や入院を余儀なくされた点についても調査されており、これが単なるプライベートの出来事ではなく、業務上の関係性から起こった「職場性暴力」として正式に位置づけられたのです。

※第三者委員会の正式な調査報告書(全文PDF)は、フジ・メディア・ホールディングスの公式サイトにて公開されています。

▶ フジテレビ 第三者委員会 調査報告書(PDF)はこちら

記者会見で語られたこと

報告書の公表を受けて、午後5時には第三者委員会の竹内朗氏、五味祐子氏、山口利昭氏による記者会見が行われました。

さらに、フジ・メディア・ホールディングスとフジテレビが午後7時から対応を発表しています。

記者会見では、「今後の再発防止策を講じる」としつつも、具体的な責任追及については明言されていない部分もあり、SNSでは「曖昧な表現」「加害者側に甘い」といった批判の声も上がっています。

被害認定は「異例の判断」

芸能界やテレビ業界では、このような権力構造に関わる事件は闇に葬られるケースが多いと言われています。

今回のように、第三者委員会が明確に「性暴力」を認定した事例は異例であり、今後のメディア業界におけるガバナンス強化にも大きな影響を与えると考えられます。

女性Aが語った恐怖と葛藤――告発に至るまでの心の経緯と見舞金問題の真相

次に注目すべきは、被害を受けた女性Aが当時どのような心境で中居氏の誘いを受けたのか、そして事件後にどのような苦悩を抱えていたのかという点です。

被害者が感じた「断れない空気」と葛藤

女性Aが中居正広さんと2人きりで会うことになった当日、「行きたくない」「嫌だ」という気持ちがありながらも断れなかった背景には、仕事上の立場の違いがありました。

女性Aは報告書の中でこう述べています。

「芸能界の大御所である中居さんから“飲もう”と誘われて、断ったら番組に呼ばれなくなるのではという不安があった」

また、女性Aはその時点で「今晩は空いている」と既に伝えてしまっていたため、急に断ることでトラブルになることを恐れたとも語っています。

このような感情は、単なる“同意”の有無を超えた、力関係による心理的拘束の存在を示しています。

本人の自由意思で決断できない状況に追い込まれていたと見るべきでしょう。

被害後のメールと精神的苦痛

問題の出来事があった後も、中居さんからはショートメールが複数回送られていたことが報告書で明らかになっています。

女性Aはこの連絡に対し、

「対応することが耐えられず、心が壊れた」

と証言しています。

その後、2023年6月15日には「ショックで仕事を休む」と伝え、7月には摂食障害と鬱によって入院。

その入院は短期ではなく、「長期入院によって給与も減り、医療費もかさみ苦しい」という状態にまで追い込まれていたのです。

さらに、当時の食事で口にした食材を見ただけでフラッシュバックが起きるようになったとも報告されており、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の可能性も指摘されています。

「訴えれば両方が壊れる」女性Aの苦悩

被害にあったにも関わらず、女性Aはすぐに告発に踏み切ったわけではありません。

彼女が中居氏に送ったメッセージの中には、

「訴えれば中居さんのダメージも大きく、自分も仕事ができなくなる。できれば穏便に済ませたい」

という言葉がありました。

この言葉からも、加害者だけでなく被害者も社会的に傷つく日本の構造が浮き彫りになります。

メディア業界における「沈黙の圧力」は、被害者の声を封じ込める最大の障害でもあります。

中居氏からの「見舞金」の提案とすれ違い

女性Aは精神的・経済的な支援を求めたのではなく、まず第三者を通じて誠実に向き合ってほしいという気持ちを伝えていました。

しかし、中居氏は「見舞金の支払いはできる」「快気祝いという名目もある」などと提案。

この提案は誤解を生む表現や圧力的に受け取られる要素が多く、被害者の不信感をさらに強めました。

女性Aは「弁護士など第三者を介して行いたい」と希望しましたが、中居氏は「会社の中で話せる人を立てれば健全だ」と返答。

このやりとりを見て、女性Aは「自分は入社数年目の社員であり、CXは中居氏の味方をするだろう」と考えて提案を拒否しました。

このような被害者と加害者とのコミュニケーションの不均衡が、さらに精神的ダメージを深める要因となったのです。

「現金100万円」を誰の手で、どのように届けたのか

中居氏は、共通の知人であるB氏を通じて、現金100万円を見舞金として女性Aに渡そうとしました。

B氏は「中居氏から預かった」として入院先の病院に訪れましたが、病院側が封筒を確認し、現金であると判断。

女性Aは「内容物を見たくない」「ドクターが開けることになる」として受け取りを拒否しました。

この一連のやりとりからも、中居氏側にとっては「誠意」のつもりであっても、被害者側からすると「形式的」「圧力的」「不適切」という印象が強く残ったことがわかります。

この見舞金問題は、金銭で解決しようとする加害側の態度と、誠実な謝罪や対話を求める被害者側のズレを象徴するものとして、多くの人々に強い印象を与えました。

このように、女性Aの証言や経緯には、一貫して「立場の弱さ」や「声の届かなさ」への苦しみがにじんでいます。

中居氏側の反論と世論の波紋――“性暴力認定”への異議とメディアの姿勢

2025年5月12日、中居正広氏の代理人弁護士は、フジテレビ第三者委員会による「性暴力認定」に対して正式に異議申し立てを行いました。

弁護士らは報道各社に送付した文書で、《「性暴力」という日本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されなかった》と主張し、報告書は中立性・公正性を欠いていると強く批判。

また、同氏が第三者委員会に6時間以上ヒアリングを受けたにもかかわらず、その発言要旨がほとんど反映されていないこと、守秘義務解除を当初提案していたにも関わらず、委員会から「調査対象ではない」と回答されたという経緯も明らかにしました。

この反論を受けて、弁護士の橋下徹氏が番組内で「中居さんはすべてを語りたがっている」「言い分を取り上げてもらえなかった」と証言。

芸能人の田村淳氏も自身のYouTubeで「どちらかが嘘をついている」と指摘し、「第三者委員会の機能不全」への疑問を呈しました。

一方、SNS上では「性暴力」の表現や、「普通の日本人」といった言葉選びに対する違和感や批判も拡大。

X(旧Twitter)では《#これ性暴力》が一時トレンド入りするなど、議論が沸騰しています。

さらに話題となっているのが、中居氏が被害女性に「解決金として9000万円を支払った」との憶測です。

これについて、被害女性本人は「そんなにたくさんのお金は受け取っていない」と週刊ポストの取材に答えており、実際の金銭授受は「見舞金100万円」にとどまることが報告書でも確認されています。

こうした“真実の食い違い”や“表現の重さ”をめぐる対立は、加害・被害の構図だけでなく、メディア・司法的手続きの公正性にも疑問を投げかける事態となっています。

被害者の声、加害者側の主張、第三者委員会の判断、それを報じるメディア――すべてにおいて「透明性」と「説明責任」が問われる段階に入りました。

フジテレビと社会が問われる「権力構造と性暴力」――今回の事件が突きつけた課題とは

最後に、この事件が社会に突きつけた構造的な問題と、フジテレビ・業界全体に求められる今後の課題について深掘りしていきます。

なぜ「芸能界×テレビ業界」での性暴力が問題視されにくいのか?

今回の件が社会に与えた最大の衝撃は、「業務の延長線上」で起きた性暴力が認定されたという点にあります。

これは、芸能界やテレビ業界が持つ独特の上下関係と密接な人間関係、そして曖昧な労働環境に根本的な問題があることを示しています。

被害者である女性Aは、中居正広さんという「芸能界の重鎮」に逆らうことで、自身のキャリアや立場が危うくなるのではないかという恐怖感を抱えていたと語りました。

これは、テレビ業界において「出演機会」や「番組制作への関与」が、明確な契約や制度ではなく、人間関係や“忖度”によって決まる世界であることが大きな原因です。

こうした構造の中では、加害行為があっても声を上げにくく、泣き寝入りが当たり前になる土壌が長年放置されてきました。

フジテレビの第三者委設置は前進か?それともパフォーマンスか?

今回の問題を受けて、フジ・メディア・ホールディングス(FMH)は、2024年1月23日に日本弁護士連合会のガイドラインに基づいて第三者委員会を設置しました。

この対応自体は一定の評価を受けていますが、実際の会見では加害者に対する処分や責任の所在については曖昧な部分が残ったという声も多く上がっています。

会見で示された主な内容は以下の通りです。

- 事実関係の調査と「業務の延長線上での性暴力」の認定

- 今後の再発防止策の策定(具体案は未発表)

- フジテレビとしての反省の意志表明

しかし、組織としての責任追及や制度の改革案については不透明なままです。

このため、ネットやSNSでは「本気で再発防止を考えているのか疑問」「企業イメージを守るためのパフォーマンスでは?」といった批判が相次いでいます。

「加害者だけでなく、被害者も潰れる社会」を変えられるか?

女性Aが今回、事実を明らかにしようとした背景には、「泣き寝入りはしたくない」「同じような目にあう人を減らしたい」という強い意志があったと報じられています。

しかし、彼女はその代償として精神疾患、入院、職場での立場の悪化という大きな負担を背負うことになりました。

この事件が突きつけているのは、性暴力被害者が声を上げることでさらに追い詰められる社会構造そのものです。

「被害者であるはずなのに、なぜ社会的に消耗させられるのか?」

この問いは、私たち一人ひとりに向けられています。

事件を通じて浮かび上がった「社会の責任」

今回のフジテレビによる調査報告書と認定は、テレビ業界や芸能界の在り方だけでなく、日本社会に根深く残る“権力と沈黙”の関係性をあぶり出しました。

今後問われるのは、

- テレビ局・制作会社がどのように職場環境を改善するか

- 業務内外の線引きをどこまではっきりさせるか

- 被害者が安心して声を上げられる仕組みづくり

といった具体的な対策です。

今回のような事件が「また起きる」のではなく、「起きないように業界全体で仕組みを変える」きっかけになるかどうか。

この“次の一歩”こそが、真に問われているポイントでしょう。

私たちができることとは

報道を読む、真実を知る、そして「おかしい」と感じたら声に出す――

こうした個々の行動が、被害者が一人で戦わなくてもいい社会づくりへの第一歩になります。

芸能界という特殊な環境であっても、人としての尊厳や人権が守られなければならないのは当然のことです。

それを支えるのは、メディアや企業だけではなく、私たち社会全体の意識でもあります。

まとめ

中居正広氏をめぐる性暴力認定とその反論は、単なる個人の問題ではなく、調査手続きの信頼性・メディア報道の公平性・社会的なジェンダー理解といった、より広範なテーマに直結しています。

9000万円という金額への疑問、「普通の日本人」という表現への批判、6時間のヒアリング内容が反映されなかった点など、事実関係の食い違いが次々と浮き彫りにされる中で、求められるのは「透明性」と「説明責任」です。

この一連の報道と議論を通して、性被害の問題を“誰かの問題”にせず、私たち一人ひとりがどのように向き合っていくかが、今まさに問われています。

▼同じ報告書で認定された、別の重大事案についてはこちら▼

反町理にハラスメント認定!フジテレビ幹部のセクハラ・パワハラを第三者委が報告

■こちらに関連する記事が気になる方は以下の記事もご覧ください。■

▶中居正広は何をした?トラブルの内容を具体的に解説!X子さん問題と今後の動向

▶バットマンビギンズが語る中居正広の真相!投稿内容を徹底調査

▶バットマンビギンズXのアカウントはフジテレビ関係者?ナカジ(中嶋P)の暴露内容を徹底調査!

▶水谷愛子(仮名)の文春砲を徹底解説!中居正広問題とフジテレビの内部告発

▶フジテレビのスポンサーを離れた企業一覧!ACジャパンの資金源を解説

▶中嶋優一の解雇は秒読み?フジテレビの対応と女性トラブルの真相

▶中嶋優一プロデューサーの異動は更迭?辞職誘導の可能性と女性問題の噂を徹底調査

▶女子アナは接待要員?フジテレビの闇と中嶋優一問題

▶X子さんは本当にメンヘラ?フジテレビの噂と長谷川豊の証言